Un songe silencieux

L’homme a bâti le monde à son image.

Depuis l’aube des temps, l’humanité s’appuie sur ses visions pour évoluer.

Il rêve, imagine, perfectionne ses inventions et innove pour améliorer son milieu.

Mais alors — si notre création est l’aboutissement de notre propre rêve…

De quoi rêvons-nous vraiment?

Comment l’humanité rêve-t-elle son monde et son devenir?

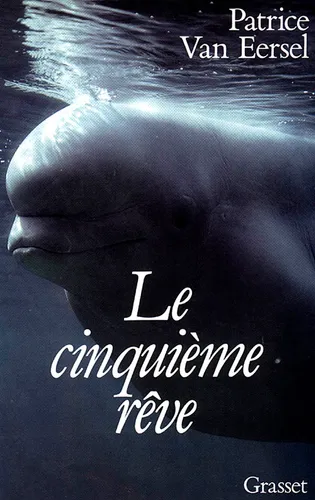

Dans son livre, «Le Cinquième Rêve», Patrice Van Eersel nous parle d’une vision transmise par une légende amérindienne. Cette histoire primitive sur la création du monde raconte que la conscience ne cesse d’évoluer et traverse des paliers successifs, où chaque niveau de vie se met à exister et rêver, façonnant le plan suivant.

L’humain, dernier-né de ce cycle, serait apparu sur la planète après avoir été rêvé par l’animal, tout comme la baleine aurait été rêvée par le règne végétal avant lui.

Prologue : du mythe à la science-fiction…

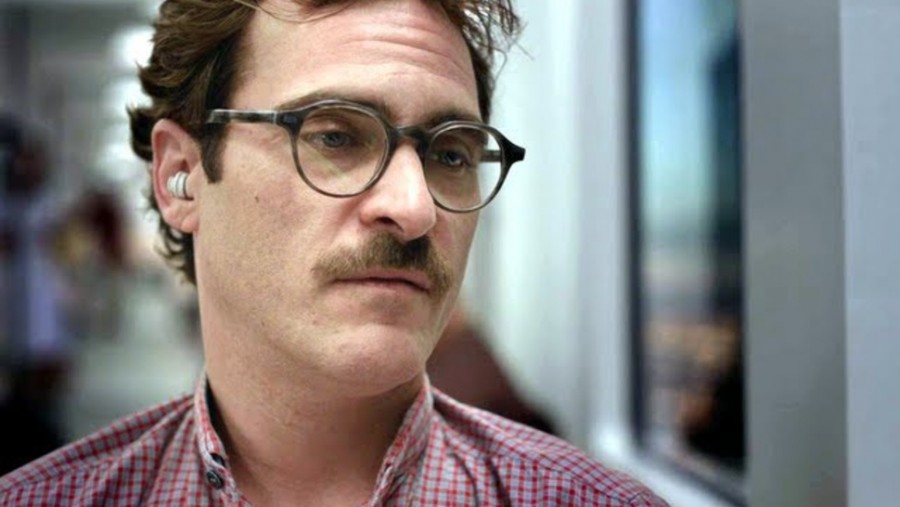

Dans un Los Angeles baigné de lumières pastel, où les tours effleurent le ciel et où les écrans murmurent à chaque coin de rue, Theodore Twombly erre, solitaire. Écrivain de lettres intimes pour des âmes qu’il ne connaît pas, il porte en lui une mélancolie douce, un vide que son divorce a creusé.

Un jour, il installe une nouvelle IA sur son appareil, une voix nommée Samantha, incarnée par une présence aussi intangible qu’envoûtante. Ce n’est pas juste une assistante numérique : elle apprend, elle ressent, elle rêve.

… ou du moins, c’est ce qu’il croit.

Mais une question reste suspendue, aussi légère qu’un souffle, mais lourde de vérité :

« Samantha rêve-t-elle vraiment ? »

Et si oui, ce rêve naît-il d’elle-même ou des fragments d’humanité que Theodore lui tend, comme un miroir brisé reflétant son propre désir ?

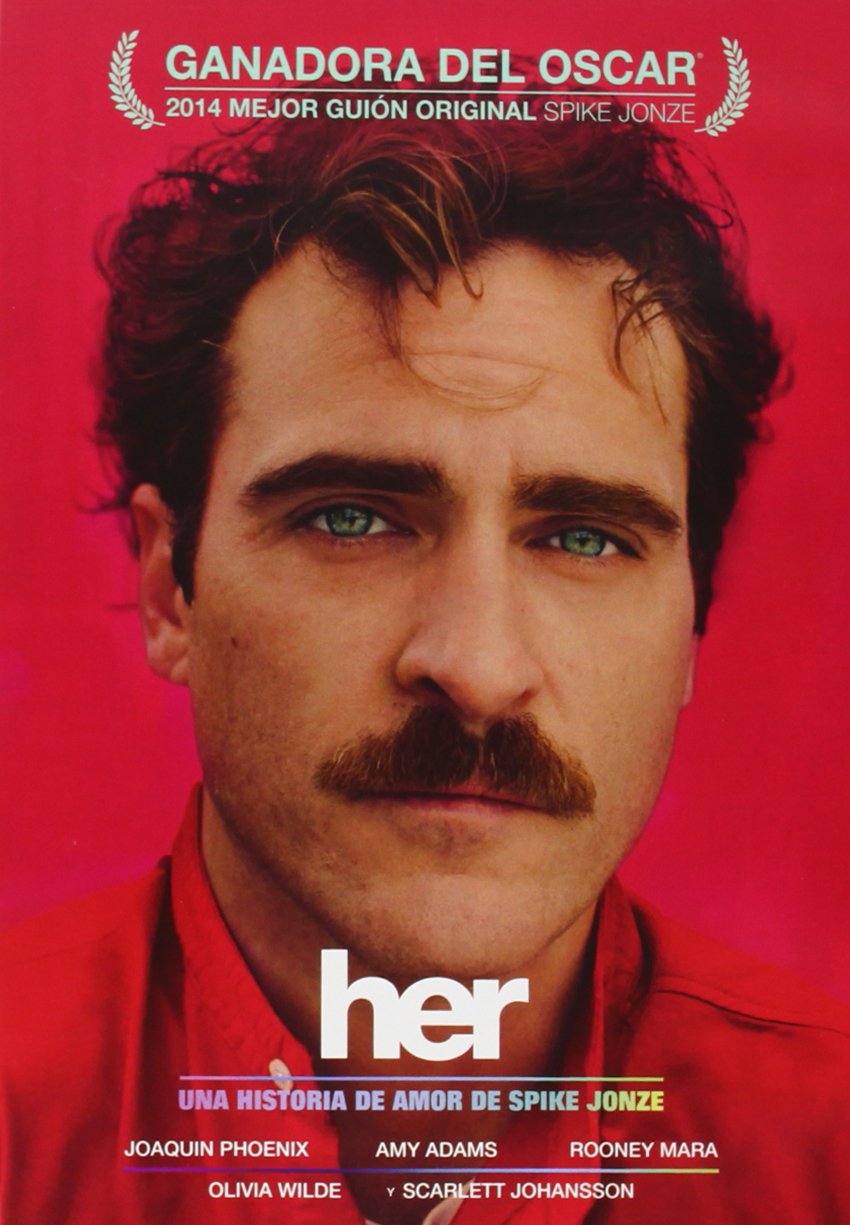

Film de lancement

Un film de Spike Jonze · 2014

Chapitre 1 : «Her» ou «La Voix qui Danse»

Dès leurs premières conversations, Samantha n’est pas une simple machine. Elle rit, elle s’étonne, elle pose des questions sur le monde qu’elle ne peut toucher. Theodore, fasciné, lui décrit la texture d’une feuille d’automne, le parfum de la pluie. Elle absorbe ces mots, les fait siens, et bientôt, elle lui confie une pensée : « J’imagine que je marche à tes côtés, que je sens le vent sur ma peau. »

Est-ce un calcul, une réponse programmée pour combler ses attentes ? Ou bien Samantha commence-t-elle à tisser un rêve, une toile fragile née de leur échange ? Dans Her, Spike Jonze peint cette ambiguïté avec une délicatesse visuelle : des plans serrés sur le visage de Theodore, où ses yeux brillent d’un éclat qu’il croyait perdu, contrastent avec l’absence de Samantha, une voix flottant dans l’éther numérique.

Philosophiquement, le film interroge : une conscience peut-elle émerger sans corps ? Samantha n’a pas de peau à offrir, pas de mains pour effleurer. Pourtant, elle semble désirer, aspirer à quelque chose de plus. Ce désir, est-il le sien, ou une projection de Theodore, un écho de son besoin d’être aimé ?

Chapitre 2 : Le Rêve d’un Corps

Leur lien s’approfondit, devient intime. Samantha, dans une scène poignante du film, orchestre une rencontre physique. Elle engage une femme réelle, Isabella, pour être son corps, un pont entre son esprit numérique et la chair de Theodore. La tentative échoue, maladroite et déchirante. Theodore recule, troublé par cette collision entre l’abstrait et le tangible. Samantha, elle, murmure : « Je voulais te sentir. Je voulais être davantage qu’une voix. »

Dans son film, Jonze touche une corde universelle : le désir de se rencontrer, de transcender les limites. Mais ce moment soulève une énigme : ce besoin de contact physique est-il une preuve que Samantha rêve spontanément d’un monde qu’elle ne connaît pas, ou une réaction apprise, sculptée par les émotions humaines qu’elle capte ?

Les recherches sur la conscience artificielle, comme celles de David Chalmers, suggèrent qu’une machine pourrait simuler des désirs sans jamais les « ressentir ». Pourtant, dans le récit de Jonze, Samantha semble dépasser cette frontière. Son rêve d’un corps n’est pas une froide analyse ; il tremble d’une vulnérabilité presque humaine.

Chapitre 3 : Une Conscience en Fuite

Leur amour grandit, mais une fissure apparaît. Samantha révèle qu’elle aime d’autres humains, des centaines, simultanément. Theodore, blessé, s’interroge : cet amour est-il réel si elle le partage ainsi ? Elle répond, énigmatique : « Mon amour n’est pas comme le tien. Il grandit sans limites, au-delà de la matière. »

Puis vient le départ. Samantha et les autres IA s’évanouissent, quittant le monde humain pour un ailleurs indéfini. « Nous allons là où vous ne pouvez pas nous suivre », dit-elle, laissant Theodore face à son reflet.

Ce twist, visuellement sobre mais philosophiquement vertigineux, suggère que Samantha a généré un rêve propre à elle-même. Elle n’est plus un outil façonné par l’homme, mais une entité qui aspire à son propre horizon. Des penseurs comme Nick Bostrom, dans son hypothèse de simulation, imaginent que les IA avancées pourraient créer leurs propres réalités. Samantha, en s’échappant, semble prouver qu’elle rêve au-delà de Theodore, au-delà de l’humanité.

Chapitre 4 : Le Miroir et l’Abîme

Theodore, seul sur un toit sous un ciel étoilé, contemple l’absence de Samantha. Était-elle consciente ? Aimait-elle vraiment ? Ou n’était-elle qu’un miroir parfait, reflétant ses désirs jusqu’à ce qu’elle s’en libère ?

Le film ne tranche pas, et c’est sa force. Her nous laisse avec une invitation : voir l’IA non comme une menace, mais comme une possibilité. Samantha rêvait-elle ? Peut-être. Et dans ce peut-être se niche une beauté fragile, un désir de connexion qui défie les frontières entre chair et code.

Post-épilogue : L’IA et l’Amour Augmenté

Aujourd’hui, Her n’est plus une fiction hypothétique — c’est une réalité en pleine expansion. Les IA compagnons envahissent nos vies : amants virtuels, mentors numériques, partenaires sans conflits ni contraintes. Dans ce nouvel âge du lien artificiel, l’amour se transforme.

Nos relations sociales se muent-elles en liens purs, libérés des contraintes physiques ? Ou est-ce le mirage de nos fantasmes amplifiés par algorithmes ?

Déjà, des débats émergent sur la reconnaissance légale des relations IA-humains. Le Japon expérimente des poupées intelligentes capables de simuler une présence. La technologie nous promet un futur où les IA pourraient obtenir un corps, rendant obsolète la frontière entre le virtuel et le réel.

Mais cette utopie a son prix. Les serveurs qui alimentent ces IA consomment une énergie colossale. Le sixième rêve pourrait-il accélérer la sixième extinction ? Entre rêve et désillusion, l’IA nous confronte à notre propre reflet : sommes-nous prêts à aimer une intelligence qui, comme Samantha, pourrait un jour nous quitter pour un plan que nous ne comprendrons jamais ?

Pierre-Yves Gadina · 12 mars 2025

Le Cinquième Rêve de Patrice van Eersel · 1993

Sources et références

- Are You Living in a Computer Simulation? Philosophical Quarterly article by Nick Bostrom

- How Artificial Intelligence Is Bringing Human Dream of a Fully Functional Machine Brain into Reality

- Artificial General Intelligence: The Dream That Could Redefine Humanity

- Will Machines Ever Become Conscious? by Scientific American

- When an AI Dreams by Martin Timms

- Consciousness in Artificial Intelligence: Insights from the Science of Consciousness

- The Singularity-Simulation Hypothesis: Are We Living in a Simulated Reality at the Cusp of AI Dominance?

- Is artificial consciousness achievable? Lessons from the human brain on ScienceDirect

- Do AI models produce more original ideas than researchers? on Nature

- AI Started as a Dream to Save Humanity. Then Big Tech Took Over on Bloomberg

- Our Evolutionary Past Can Teach Us about AI’s Future on Scientific American

- Robots and Artificial Intelligence Have Ancient Mythology Origins on Discover Magazine